昨天看到老婆在幫忙學校當義工對帳,她需要用家長的轉帳帳號末五碼,一一核對誰已經繳費。這個大家都已經很習以為常的流程,事實上非常沒有效率,所以我就想說應該可以用 ChatGPT 來幫忙,實測的結果也確實是可以!![]()

以下是我採用的步驟:

![]() 步驟一:準備銀行的對帳單,如果已經有網頁版最好,把它複製貼到一個文件裡 (例如 Google spreadsheets),讓它維持是表格的狀態。確認這個資料內有轉入帳號的後幾碼,並把不相關的資料像是帳戶餘額先刪掉。

步驟一:準備銀行的對帳單,如果已經有網頁版最好,把它複製貼到一個文件裡 (例如 Google spreadsheets),讓它維持是表格的狀態。確認這個資料內有轉入帳號的後幾碼,並把不相關的資料像是帳戶餘額先刪掉。

![]() 步驟二:準備繳費的人的資料表格,例如報名的表格,一樣先整理成不帶太多個資的狀況。

步驟二:準備繳費的人的資料表格,例如報名的表格,一樣先整理成不帶太多個資的狀況。

![]() 步驟三:打開 ChatGPT,輸入對帳咒語:

步驟三:打開 ChatGPT,輸入對帳咒語:

(咒語開始)

“你是一個對帳高手,我將提供你銀行對帳單和人員名單,請幫我標註已經轉帳的人資訊,運用以下的原則:

– 人員名單中的 “轉帳後五碼” 會對應到 銀行對帳單 的 “交易資訊” 欄位,例如,轉帳後五碼如果是 “12345”,在 “交易資訊” 欄位可以找到一筆以 “12345” 結尾的資料

– 銀行對帳單資料: (複製貼上刪掉敏感資料的對帳單)

– 人員資料: (複製貼上人員資料)

請幫我產生一份新的資料,包括人員資料內全部資料,是否付款 (“是” 如果可以在銀行對帳單中找到), 轉帳金額 (銀行對帳單中相對應的金額),以表格形式呈現”

(咒語結束)

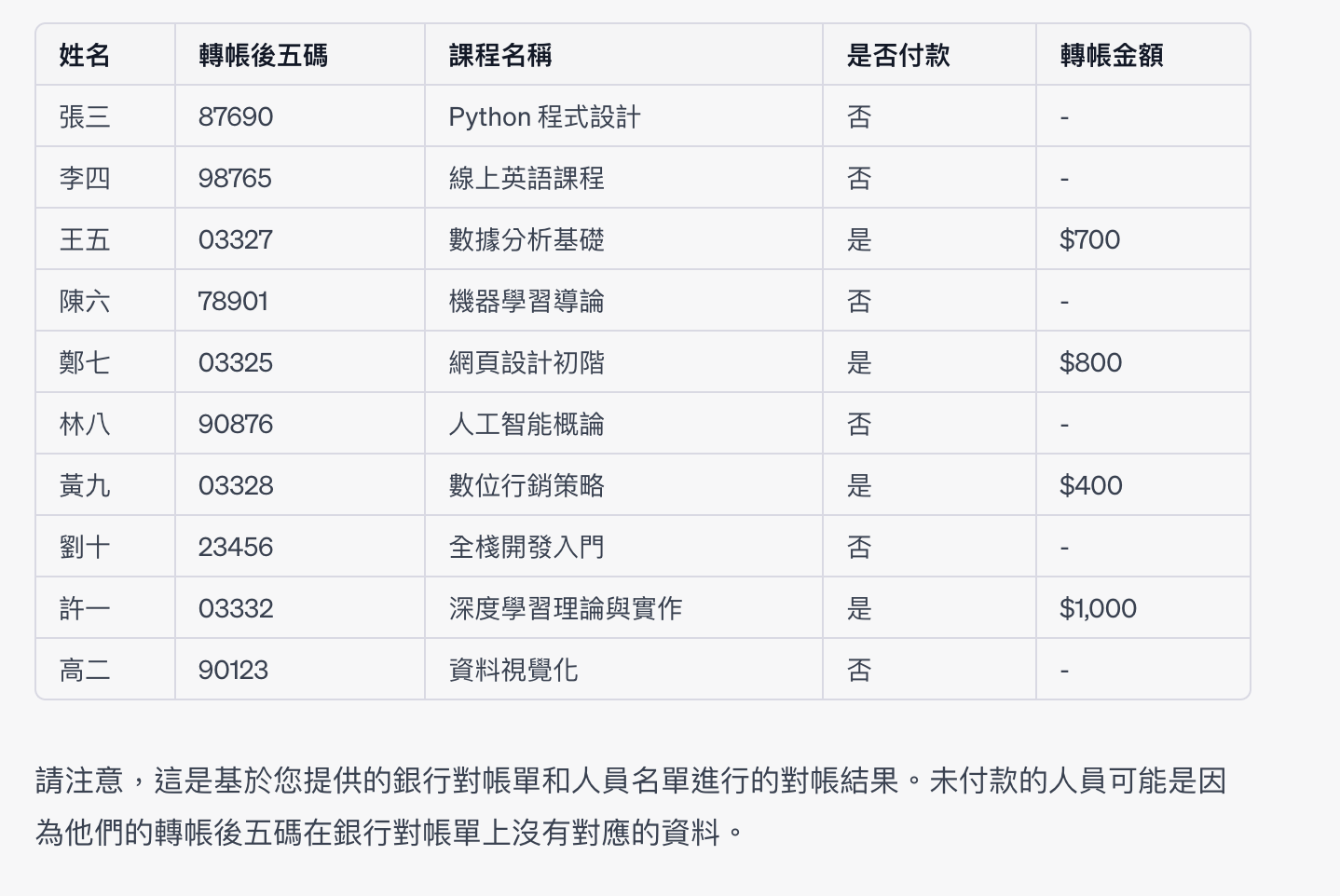

![]() 經過這幾個步驟,你將得到一份已經對好帳的表格!

經過這幾個步驟,你將得到一份已經對好帳的表格!

還有些重要的提醒:

![]() 刪掉不必要的資料,確保資料安全,也可以避免資料太長,超過 ChatGPT 上限。。

刪掉不必要的資料,確保資料安全,也可以避免資料太長,超過 ChatGPT 上限。。

![]() 保證資料欄位對齊,讓 ChatGPT 更能正確處理資料。

保證資料欄位對齊,讓 ChatGPT 更能正確處理資料。

科技高手可能會直接寫 Excel macro,但不會寫程式,只能清晰描述邏輯的你,使用 ChatGPT 就可能是個好選擇。

![]() 但,”都什麼年代了為什麼台灣還在用這種方式繳費對帳!!”。錯誤的工作流程導致低效率,並非 AI 能解的。更好的解決方案往往也是流程的改善….

但,”都什麼年代了為什麼台灣還在用這種方式繳費對帳!!”。錯誤的工作流程導致低效率,並非 AI 能解的。更好的解決方案往往也是流程的改善….

![]() 你還在手工對帳嗎?歡迎分享你的想法和經驗。

你還在手工對帳嗎?歡迎分享你的想法和經驗。